第一節 何長聲退休後,生活忽然靜了下來。

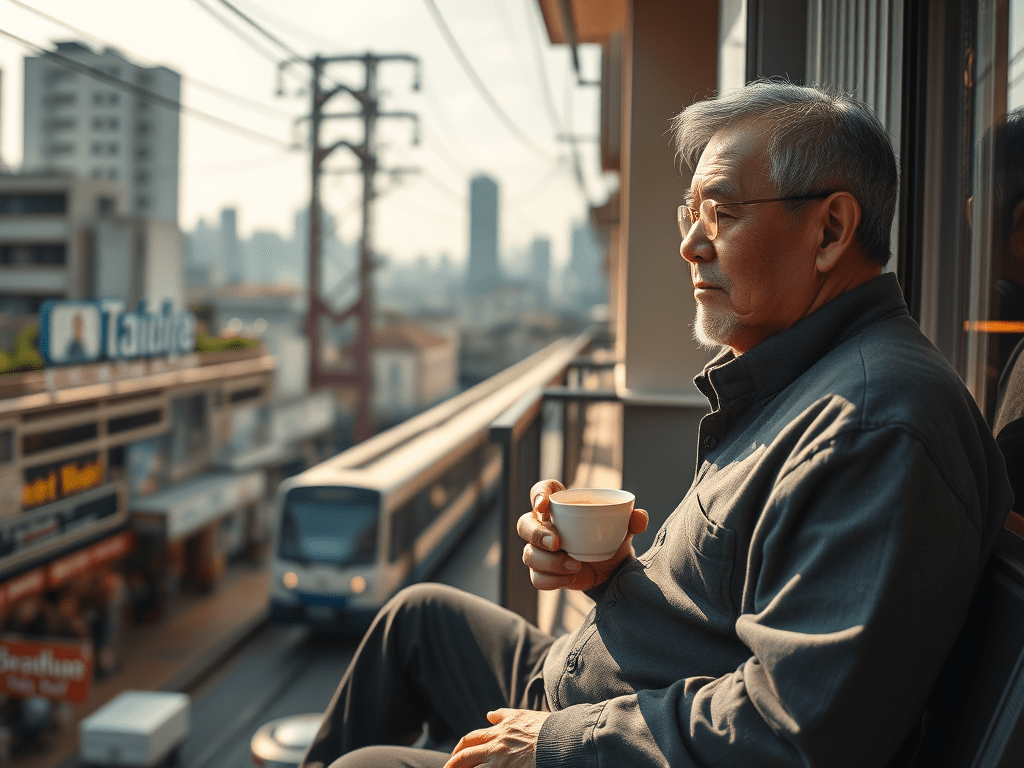

這種「靜」,不是清閒,而是一種從長年奔波中被抽離後,才慢慢浮現的空白。清晨六點,他仍舊會準時醒來,卻不再需要趕去公司、不必盯著業務數字,也沒有電話一通接一通地催促。他坐在老公寓的陽台,泡一壺茶,看樓下早餐店升起白煙,聽遠處捷運進站的轟鳴聲,彷彿仍在運轉的世界,與他之間隔了一層薄薄的玻璃。

人一旦慢下來,記憶就會開始追上來。

他常想起那些年,在台北燈紅酒綠的夜色裡,遇見過形形色色的人。尤其是酒店裡上班的小姐——那些被社會快速貼上標籤的女人。她們有人為了家中重病的父母,有人背負孩子的學費,有人躲債,也有人只是想快點翻身離開貧困。

何長聲從不問得太深。

他只是偶爾在她們真正走投無路時,伸出一點援手。有時是一筆不算小、也不算大的錢;有時是一個法律諮詢的電話;有時,只是陪她們坐在便利商店裡,聽她們哭一場。

「家家有本難念的經。」他總是這麼說。

他不覺得自己是善人,更不認為自己能拯救誰。他只是相信一件事——人走到那一步,一定有不得不的理由。既然如此,何必再多一層苛責?

久而久之,這些零碎卻真實的相遇,反倒成了他退休後的生活重心。不是為了成就感,而是讓自己仍感覺活著、仍與這個世界保持某種溫度的連結。

另一邊,晨鳥傳播的業務,卻逐年沉寂。

第二節 錄音成黃昏產業

自馬英九第二任期後期開始,整體市場已顯露疲態。到了二○一六年民進黨執政,政策氛圍與媒體生態快速轉變,過往倚賴的資源與管道接連中斷。廣告預算縮水、合作窗口更替,熟悉的人情網絡一夕之間失效。

何長聲並不意外。

他早就知道,這行靠的不只是專業,更是時代。風向一變,再穩的船也可能擱淺。晨鳥原本就不是大型集團,能撐過最初幾年,已算不易。

真正讓他心力交瘁的,是父親的病。

何勿棄的身體是在那段時間急速衰敗的。從最初的行動遲緩、食慾不振,到後來確診,住院、化療、反覆感染。何長聲在公司與醫院之間奔波,深夜坐在病房外的長椅上,盯著白色牆面發呆。

父親一生沉默寡言,臨終前卻忽然握住他的手,聲音微弱卻清晰。

「別太勉強自己。」

那是何長聲此生,聽父親對他說過最接近關心的一句話。

第三節 繼母忘了誰

父親過世後不久,繼母的狀況也急轉直下。老人痴呆像是慢慢侵蝕記憶的潮水,一點一點抹去熟悉的臉孔與生活秩序。她開始忘記關瓦斯、忘記回家的路,甚至在深夜打電話質問何長聲:「你是誰?」

最終,只能讓外傭全天照顧,讓她獨居在熟悉的空間裡,至少情緒能稍微穩定。

二○二○年,新冠疫情席捲全球。

那一年,世界彷彿被按下暫停鍵。演唱會取消、活動停擺、廣告主全面縮手。晨鳥原本就不多的業務,幾乎歸零。

留下的,只剩下傳統成藥的廣告錄音。

「友露安」、「鐵牛運功散」——這些名字帶著濃厚年代感的產品,仍在電台時段裡,反覆播放著熟悉的口白與旋律。它們像老派卻頑強的生命,在數位洪流中固守一塊小小領地。

何長聲坐在錄音室裡,聽著聲音工程師調整音軌,忽然有種奇異的安心感。

至少,還有東西留下來。

所幸,晨鳥多年來並非全然把資金投入營運。他們手中仍保有不動產,現金流也足以維持一家人的基本生活。日子雖不再風光,卻也不至於困頓。

三個女兒,反倒在這段動盪中,走出自己的路。

她們沒有選擇守著父親的舊模式,而是結合各自的人脈與創意,投入舞台活動與現場演出。從小型 live show 做起,慢慢接手影視歌星的演唱會製作與統籌。

舞台燈亮起的那一刻,何長聲坐在觀眾席最後一排,看著女兒們在後台忙進忙出,忽然明白了一件事——時代不會等人,但血脈會延續。

他的那一代,終究要退場。

但音樂還在、舞台還在,人與人之間的情義,也仍在不同形式中流轉。

夜深了,他走出場館,街道依舊喧囂。他抬頭看了一眼城市的霓虹,心裡卻前所未有地平靜。

這一生,該承擔的,他承擔過;該放下的,也終於學會隨緣。

而餘音,仍在。(以下空白)